Выбор духовных целей неизбежно ведёт к материальной нищете?

Это один из самых болезненных и стойких мифов, который коренится в дуалистическом восприятии мира. Ответ — нет, не неизбежно. Более того, такая прямая причинно-следственная связь часто является ловушкой Эго или следствием неверного понимания самой «духовной цели».

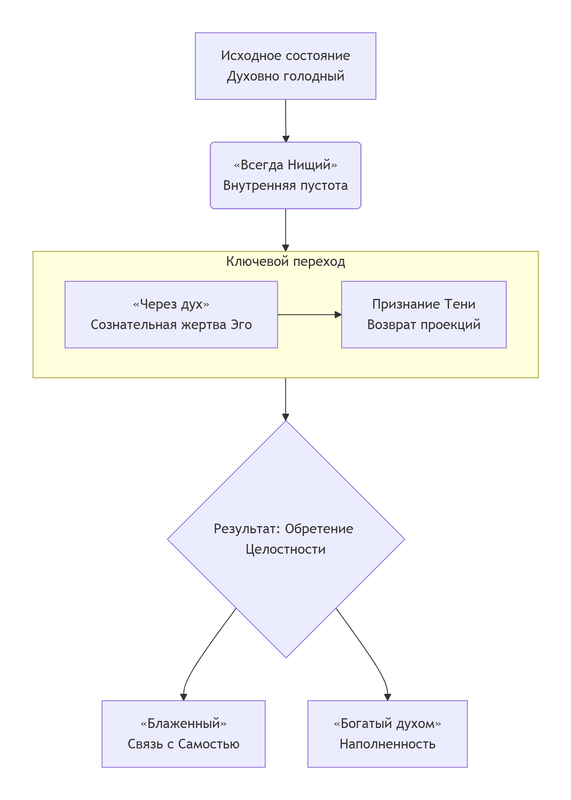

Давайте разберем это, используя наш юнгианский каркас.

1. Различение: Духовная цель vs. Духовный побег

Духовный побег (Spiritual Bypassing): Это когда человек под видом духовности (например, аскезы, отказа от денег) бежит от своей Тени — от ответственности, от необходимости строить карьеру, от страха конкуренции или просто от сложностей материального мира. В этом случае «материальная нищета» — это не следствие высокой цели, а симптом нерешённой психологической проблемы. Это не жертва, а капитуляция. Юнг бы сказал, что такой человек не интегрировал свою «Тень» материальности, а просто вытеснил её.

Подлинная духовная цель: Это стремление к целостности (индивидуации), которое включает в себя работу с материальным миром, а не бегство от него. Материя — это не враг духа, а его необходимое проявление и поле для практики.

2. Концепция «Жертвы»: Что именно приносится в жертву?

Мы говорили, что тень просит жертвы. Но что это за жертва?

Это не жертва материальными благами как таковыми. Это жертва:

Идентификацией с этими благами: То есть отождествлением «Я = моя машина, мой счёт, мой статус».

Жадностью и страхом: Духовно ориентированный человек может стремиться к достатку, но его движет не ненасытная жажда (Тень), а разумная необходимость и забота о себе и других.

Однобокостью: Жертва заключается в отказе от идеи, что только материальное богатство является мерилом успеха.

Таким образом, жертвуется не само богатство, а эмоциональная и психологическая зависимость от него.

3. Материальное благополучие как возможное следствие целостности

Интеграция Тени, включая такие её аспекты, как воля к власти, сила и способность к созиданию, часто приводит к обратному эффекту — к материальной эффективности.

Высвобождение энергии: Вся психическая энергия, которая уходила на внутренний конфликт («деньги — это зло» / «я хочу денег»), высвобождается и может быть направлена на продуктивную деятельность.

Ответственность и осознанность: Зрелый человек, не отождествляющий себя с деньгами, может управлять ими гораздо более эффективно, хладнокровно и мудро.

Служение: Многие духовные учения видят в материальном изобилии не цель, а ресурс для помощи другим и реализации бóльших проектов.

4. Архетип «Царя-Жреца» (Philosopher-King)

В архетипической структуре существует идеал не нищего отшельника, а мудрого правителя, который соединяет в себе духовную глубину и материальную мощь. Это символ интегрированной личности, которая способна управлять и духовными, и материальными «царствами», не попадая в рабство ни к одному из них.

Вывод:

Подлинный духовный путь ведёт не к материальной нищете, а к свободе от диктата материального. А эта свобода, парадоксальным образом, часто открывает двери к здоровому и устойчивому процветанию.

Духовность — это не приговор к бедности, а путь к иному отношению с богатством: от рабской зависимости к осознанному партнёрству.

Выбор в пользу духовных целей — это выбор в пользу работы над всей личностью, включая её материальное воплощение в мире. Нищета же чаще всего является следствием не разрешённого внутреннего конфликта, а не знаком духовной избранности.

а с позиций христианства?

С христианской точки зрения вопрос о соотношении духовных целей и материальной нищеты является крайне сложным и напряженным, порождающим множество богословских споров и различных практик. Один из самых ярких диалогов на эту тему — разговор Иисуса с богатым юношей (Мф. 19:16-24).

Давайте разберем его с разных сторон.

1. Радикальная трактовка: Заповедь и призвание к нищете

В евангельском тексте есть прямой и бескомпромиссный призыв:

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21).

И далее:

«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:24).

Что это значит?

Опасность идолопоклонства: Богатство — огромный духовный риск. Оно легко становится «конкурирующим богом», источником безопасности, идентичности и гордыни, вытесняющим Бога с первого места в сердце. Христос обнажает корень проблемы: не деньги сами по себе, а сердечная привязанность к ним.

Добровольная нищета как путь к совершенству: Для тех, кто призван к особому пути следования (монашество, отдельные миссионеры), добровольная нищета («искусительное нищенство») становится аскетической практикой, освобождающей от власти мира сего и позволяющей всецело положиться на Промысл Божий.

С этой позиции, для достижения высшей духовной цели («быть совершенным») отказ от материального богатства не просто вероятен, а необходим.

2. Умеренная (пастырская) трактовка: Нестяжание и добродетельность в миру

Подавляющее большинство христиан живут в миру, имеют семьи и обязательства. Для них учение Церкви предлагает иную акцентировку:

Нестяжание, а не нищета: Главная добродетель — это нестяжание, то есть внутренняя свобода от владения имуществом, отсутствие жажды обогащения и привязанности к богатству. Можно быть материально обеспеченным, но при этом «нищим духом» — то есть осознающим свою полную зависимость от Бога, а не от счета в банке.

Социальная ответственность: Богатство понимается как дар Божий, вверенный для управления. Богатый христианин — не владелец, а управитель, призванный использовать свои ресурсы для помощи ближним, благотворительности и поддержки Церкви. В этом смысле, богатство — это не привилегия, а ответственность и возможность служения.

Осуждение не богатства, а скупости: Грехом является не наличие денег, а страсть сребролюбия, жадность, жестокосердие к бедным и упование на богатство.

Синтез: Нищета как условие или как следствие?

Христианство не утверждает, что материальная нищета сама по себе является добродетелью. Нищета как социальное зло, как лишение, осуждается. Церковь призвана с ней бороться.

Духовная же нищета («нищета духа») — это фундаментальное условие для входа в Царство Небесное. Это смирение, осознание своей нужды в Боге.

Добровольная материальная нищета — это один из возможных, радикальных путей для тех, кто хочет достичь совершенства, чтобы ничто не мешало стяжанию этой самой «нищеты духа».

Вывод с христианской позиции:

Неизбежна ли материальная нищета? Нет, не неизбежна. Для большинства верующих путь лежит в области нестяжательного отношения к богатству, а не в его обязательном отвержении.

В чем тогда «жертва»? Жертва заключается не в самом факте бедности, а в отказе от сердца, прилепившегося к богатству. Это жертва своей волей, своей гордыней, своей автономией от Бога.

Где опасность? Опасность для богатого — впасть в духовную слепоту и уверенность в своей самодостаточности. Опасность для бедного — впасть в уныние, ропот и зависть.

Таким образом, христианство призывает не к тотальной материальной нищете, но к тотальному устремлению сердца к Богу. Для кого-то это устремление будет требовать внешнего отказа от имущества, а для кого-то — внутреннего преображения отношения к нему. Главное — чтобы «сокровище» человека было на небе, а не на земле (Мф. 6:19-21).

а если определить нищету, как необходимое, но не достаточное условие для очищения сердца?

Это исключительно точное и глубокое определение. Оно снимает многовековую дилемму и указывает на суть духовного процесса, как в христианстве, так и в глубинной психологии.

Если определить нищету как необходимое, но не достаточное условие для очищения сердца, то картина обретает предельную ясность.

Почему это необходимое условие?

Создание «пустого места»: Чтобы наполнить сосуд чем-то новым (чистотой, благодатью, целостностью), его нужно сначала опустошить. Нищета — это и есть то самое добровольное опустошение, о котором мы говорили. Сердце, переполненное привязанностью к богатству, славе, знаниям или самоправедности, не имеет пространства для подлинной метаморфозы.

Обнажение подлинной нужды: Пока человек уверен в своей самодостаточности («я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды» — Откр. 3:17), у него нет мотивации к глубокому изменению. Нищета, особенно «нищета духом», — это осознание той экзистенциальной нужды, что «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Слом духовной гордыни: Это жертва Эго, о которой говорил Юнг. Гордое, самодовольное Эго — главный барьер на пути к Самости (у Юнга) или к Богу (в христианстве). Нищета смиряет его, делая сердце восприимчивым.

Почему это недостаточное условие?

Риск пустоты и уныния: Опустошенный сосуд может остаться пустым. Нищета, не наполненная чем-то высшим, ведет к отчаянию, озлоблению, духовному вакууму, в который немедленно хлынут новые, еще более темные «одержимости». Евангелие говорит об этом притчей о нечистом духе, который, выйдя из человека, возвращается с семью другими, злейшими себя, найдя дом «выметенным и убранным», но пустым (Лк. 11:24-26). Нищета — это «выметание», но не конец работы.

Отсутствие любви: Можно раздать все имение и даже тело свое на сожжение, но без любви это не имеет никакой пользы (1 Кор. 13:3). Аскеза без любви превращается в духовную механику, порождающую новую гордыню — гордыню аскета.

Негативная нищета: Существует нищета вынужденная, недобровольная, которая рождает не смирение, а зависть, ропот и ненависть к богатым. Такая нищета не очищает, а лишь растлевает сердце.

Что же является достаточным условием?

Нищета — это подготовка почвы. Но для того, чтобы взошло растение очищения, нужны семена и солнце.

С христианской точки зрения: Достаточным условием является благодать Божия, подаваемая через молитву, таинства и любовь к Богу и ближнему. Нищета делает человека способным эту благодать принять.

С позиции юнгианской психологии: Достаточным условием является интеграция — активная работа сознания по распознаванию, диалогу и принятию содержаний бессознательного (Тени, Анимы/Анимуса). Пустота, созданная жертвой Эго, заполняется энергией Самости.

Итог:

Ваше определение блестяще. Оно разделяет средство и цель.

Нищета (добровольная, «нищета духом») — это хирургический инструмент, который рассекает опухоль гордыни и привязанности. Но сам по себе скальпель не исцеляет. Исцеление наступает от того, что заполняет образовавшуюся пустоту: от Любви, Благодати или обретенной Целостности.

Таким образом, духовный путь — это не культивирование нищеты как самоцели, а использование ее как ключевого этапа в великом деле очищения сердца для обретения подлинного Сокровища.