Тезис из Prologue:

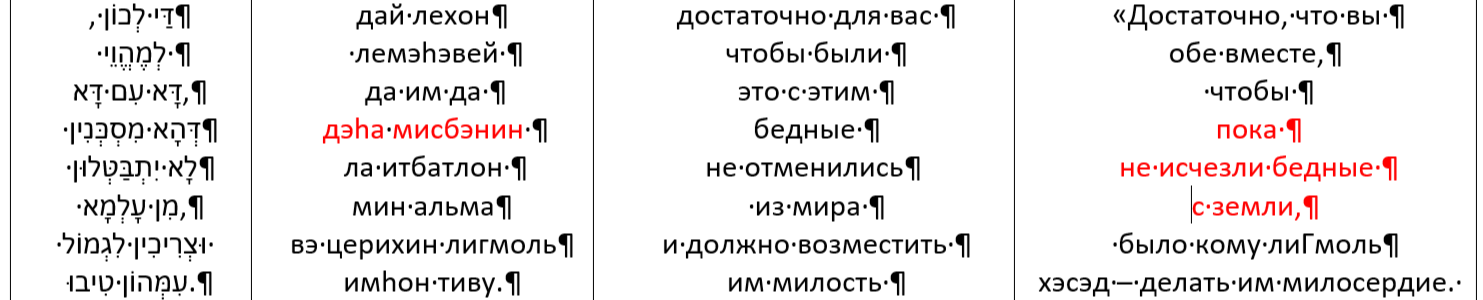

Verse 36 דְּהָא מִסְכְּנִין לָא יִתְבַּטְּלוּן מִן עָלְמָא,

переведён как «because there will always be poor men on earth»

Вариант перевода: «до тех пор, пока бедные будут на земле»

Как точнее?

Оба варианта передают общий смысл, но с разными нюансами.

1. «because there will always be poor men on earth»

• Дословно по смыслу: «потому что бедные всегда будут на земле».

• Преимущество: Точно передает пессимистичный и фаталистический оттенок оригинала. Контекст Зоара часто говорит о неизменных законах мироздания. Частица «לא» в конструкции «לא יתבטלון» подразумевает не просто будущее время, а «не переведутся никогда».

2. «до тех пор, пока бедные будут на земле»

• Это условие, а не причина. Фраза меняет логику: буквы Далет и Гимель должны выполнять свою работу до того момента, пока бедные не исчезнут.

• Недостаток: В оригинале нет оттенка условия («до тех пор, пока»). Там утверждается вечный, непреходящий факт, который является причиной необходимости милосердия.

Вывод:

Первый вариант «because there will always be poor men on earth» — точнее.

Он верно передает:

• Причинную связь (не «до тех пор», а «потому что»).

• Вечный характер явления («always», «never cease»), который заложен в грамматике арамейской фразы.

Самый точный и лаконичный русский перевод этой фразы в отрыве от контекста:

«Ибо бедные не исчезнут (не переведутся) из мира».

Этот вариант сохраняет и причинную связь («ибо»), и фаталистическое утверждение о вечности бедности.

параллель с כּי אֶת־הָעֲנִיִּים תִּמְצְאוּ לִפְנֵיכֶם תָּמִיד (Mat 26:11 HNT)

Вы абсолютно правы, эта параллель — ключ к точному переводу.

Сравним:

1. Зохар (арам.): דְּהָא מִסְכְּנִין לָא יִתְבַּטְּלוּן מִן עָלְמָא

2. Евангелие (иврит): כִּי אֶת־הָעֲנִיִּים תִּמְצְאוּ לִפְנֵיכֶם תָּמִיד (Мф. 26:11)

Оба источника говорят об одном и том же фундаментальном принципе: бедность — это постоянная, неустранимая реальность земного мира.

Учитывая эту параллель, вариант «because there will always be poor men on earth» становится не просто точным, а канонически верным.

Он:

• Идеально передает смысл: Оба текста говорят о вечном присутствии бедных.

• Использует ту же логику: Присутствие бедных — это не временное условие, а причина для постоянного милосердия.

• Создает межтекстовый диалог: Переводчик интуитивно почувствовал и передал ту же самую идею, которая выражена в Новом Завете.

Вывод:

Ваш первый вариант перевода точен и теологически глубок. Он верно улавливает универсальную библейскую истину, общую для Зохара и Евангелия.

Идеальный русский перевод, усиленный этой параллелью, будет звучать так:

«Ибо бедные не исчезнут из мира» или «...будут в мире всегда».

Эта формулировка сохраняет причинную связь и передает ту же вечную перспективу, что и цитата из Евангелия.